Es hat sich gelohnt, gleich drei Romane von Abbas Khider gelesen zu haben. Genauer habe ich mir neben Brief in die Auberginenrepublik, wovon ich im Juli berichtete, Ohrfeige angeschaut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Roman zum weitumspannenden Thema Integration viele in der Öffentlichkeit weniger beleuchtete Aspekte ans Tageslicht fördert.

Akustisch hallt der Text nach, gerade dann, wenn man beruflich mit Minderheiten in der Gesellschaft zu tun hat. Khider, von dem ich bereits in einem anderen Artikel berichtete, schildert darin missglückte Integrationsgeschichten, die in einem Zeitraum angesiedelt sind, in dem noch keiner von „Willkommenskultur“ sprach bzw. schwafelte. Kein Wunder, dass der Autor dieses Wort auch nicht verwendet, obwohl er es gekannt haben muss, als er 2016 diesen Roman veröffentlichte.

Nachdem Schlepper und Schmuggler den Erzähler Karim Mensy aus dem Irak Anfang um das Jahr 2000 herum nach Europa führten, kommt er nicht wie geplant in Paris, sondern in Dachau an, wo er von der Polizei über seine Herkunft befragt und kurzfristig in einer „Gefängniszelle“ untergebracht wird. Weitere Stationen in Deutschland sind als Zwischenstation eine Matratzenunterkunft in Zirndorf bei Nürnberg, ein Asylantenheim mit Vier-Mann-Belegung in Bayreuth (auf dem Gelände des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, wo auch Anhörungen zur möglichen Anerkennung des Asylstatus stattfinden). Da es so gut wie keinen Kontakt zu Bürgern gibt, ist es auch unmöglich, „in einer Stadt mitten in Oberfranken Deutsch zu lernen, indem man irgendwelchen Passanten zuhört und hier und da ein paar Vokabeln aufschnappt“. Wer nur „mit den Polizeibeamten oder mit dem Wachpersonal im Heim“ spricht, wird dies eigentlich nicht erreichen können. Die einzige Deutsche, die vor Ort positiv gezeichnet wird, ist eine ehrenamtliche Caritas-Mitarbeiterin mit dem Allerweltsnamen Karin Schmitt.

Karims Sozialkontakte häufen sich während des Aufenthaltes im Asylantenheim in Niederhofen an der Donau, wohin er mit vielen Mitbewohnern ohne Angaben von Gründen transferiert wird. Dort trifft er auch auf Frau Schulz, die ihm den Job auf einem Recyclinghof vermittelt. Anschließend bekommt Karim das Recht, im etwas außerhalb gelegenen Obdachlosenheim zu wohnen, wo er auch Leistungen vom Sozialamt erhält. Gelegenheitsjobs in einer Eisenfirma, einer Shampoo- und in einer Reinigungsfirma, von einer Zeitarbeitsfirma organisiert, folgen.

Die letzte Station in Deutschland, wo er sich „drei Jahre und vier Monate aufhält“, ist ein Obdachlosenheim in München, von wo er seinen ehemaligen Mitbewohner und Landsmann Salim in der Psychiatrie besucht. Karim lebt weiter in einer Schwarzmarkt-Welt zusammen mit seinem Arbeitsvermittler Abu Layla, der „akzentfrei Türkisch, Griechisch und Deutsch spricht“, sowie von seinem Chef Kostas aus Griechenland auf mehreren Baustellen, wo er sich dem Zugriff des Arbeitsamts entziehen kann. Mit einem Schlepper plant er schließlich nach Finnland weiterzuziehen, was der Leser am Anfang und am Ende des Romans erfährt.

Drei Kostproben aus Ohrfeige zeigen, wie Frustrationserlebnisse in Worte gefasst werden können. Man kann sich überlegen, inwiefern sie auch in der Mehrheitsgesellschaft vorkommen können. Fehlende Anerkennung ist das Stichwort. Der unerklärte Status über Jahre hinweg macht auch deswegen betroffen, weil in vielen Fällen zumindest die Würde des Menschen angekratzt wird. Dies betrifft auch Rivalitäten und Auseinandersetzungen zwischen den Flüchtlingen, deren Ursachen in einer ungeklärten Rolle im Dasein liegen: es ist offenkundig so, dass ein Gastland wie Deutschland nur einige der vielen „verlorenen Seelen“ retten kann. Ohrfeige ist ein Buch, in dem diese Rettung gründlich misslingt.

1. Tonfall

Viele Abschnitte des Romans sind in der Sie-Form (mit großem S) geschrieben, was ungewöhnlich ist. Angeredet wird über weite Strecken vom Ich-Erzähler Karim Mensy die Integrationsbeauftragte in der Ausländerbehörde (Frau Schulz), der er seine Lebensgeschichte vor der Flucht erzählt, in der ihn vor allem eine in Deutschland diagnostizierte „Gynäkomastie“ (Vergrößerung der Brustdrüsen) plagt:

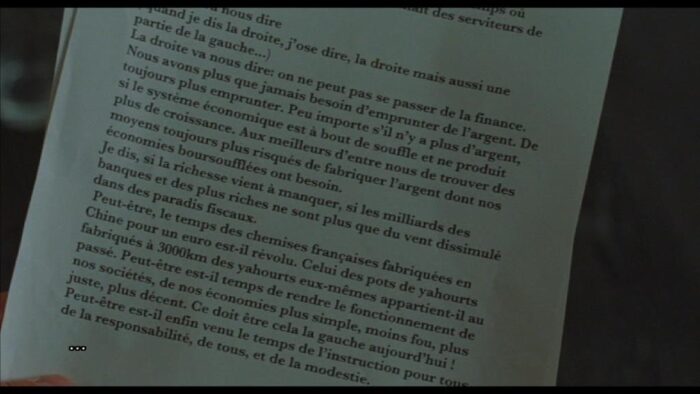

Sie, Frau Schulz, gehören zu jenen, die hier darüber entscheiden, auf welche Weite ich existieren darf oder soll. Stellen Sie sich einmal vor, in meiner Position zu sein. Würden Sie nicht gern wissen, wie diese gottesgleiche Figur mit Vornamen heißt? Jene Person, die Ihr Leben nach eigenem Gutdünken paradiesisch oder höllisch gestalten kann? […] Immer wieder fuchtelten Sie mit Ihrem spitzen Füller in der Luft herum, als würden Sie Fliegen erstechen. Und mit dem Gewicht Ihres übertrieben großen Stempels erdrückten Sie Hoffnungen. Wie der Hammer eines Richters krachte er auf Ihren Tisch. […] Ich war Ihnen ausgeliefert. Aber wie ein mythischer Held habe ich mich erhoben und den Olymp erstürmt. Und ich werde Sie bald zurücklassen in Ihrem kleinen Beamtenstübchen.

Diese Perspektive wirkt bedrückend, weil über eine gescheiterte Integration berichtet wird, was in den realen Dialogen zwischen Karim und Frau Schulz zuvor so nicht möglich gewesen wäre. Dies ist eine Stärke der Literatur, dass sie diese Innenschau über einen fingierten Monolog offenbart. Und nun frage ich mich als Leser, ob man die wirkliche Welt von Flüchtlingen, die ähnliche Integrationsversuche unternehmen, überhaupt begreifen kann. Man liest öfter von Duldungen und Abschiebungen, ohne genauer von jenen Einzelschicksalen zu erfahren. Viele reale Geschichten laufen im Verborgenen ab.

2. Spracherwerb

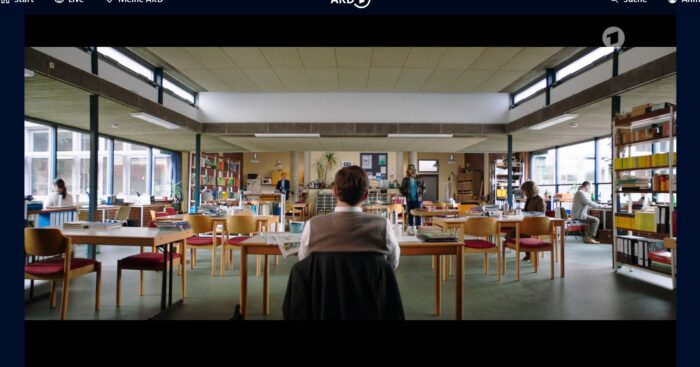

Auch das Deutschlernen ist eine harte Herausforderung, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen muss Karim hohe Hürden bei Zugangsvoraussetzungen von Bildungsangeboten in Kauf nehmen:

Ich sollte zwei Semester lang ein Studienkolleg besuchen, um das deutsche Abitur nachzuholen, bevor ich studieren durfte. Um die Zulassung zum Kolleg zu erhalten, musste man wiederum eine Prüfung ablegen. Um diese Prüfung schreiben zu können, brauchte ich allerdings ein Sprachzeugnis, nämlich die zentrale Mittelstufenprüfung des Goethe-Instituts. Also Kurse auf dem Sprachniveau A1-B2, mit Extravorbereitungskursen für die Prüfung im Goethe-Institut selbst oder in einer anderen Sprachschule. Die Vorbereitung auf die Zulassungsprüfung für das Studienkolleg würde so mindestens zwölf Monate dauern und ein Vermögen kosten.

Zum anderen wird mangels geeigneter Gesprächspartner die „BILD“-Zeitung als „perfekt zum Deutschlernen“ bezeichnet (bevor die für ihn unverständlichere Süddeutsche Zeitung zum Einsatz kommt). Neben der Sprachbarriere gibt es also Sprachlernbarrieren, die man nur schwer überwinden kann, wenn andere Ressourcen fehlen. Auch aus diesem Grund kann Integration gründlich misslingen.

3. Prekariat

Zuletzt kommt ein Beispiel aus dem Erwerbsleben. Folgende Passage las ich an einem Junitag, als ich zufällig wenige Stunden zuvor am Rande der Stadt einen Wertstoffhof aufsuchte, der als einer der isoliertesten Arbeitsorte gelten kann:

Der Wertstoffhof lag am Stadtrand. Es war ein großer Platz, umzäunt von Blechwänden. Darauf standen viele unterschiedliche Müllcontainer. In der Mitte des Grundstückes gab es einen Wohncontainer, in dem die Mitarbeiter ihre Pausen verbringen konnten. Eine kleine Küche und ein Klo gab es auch. Es war schwierig, mit den vier netten Angestellten auf Bayerisch zu kommunizieren, aber sie waren schon daran gewöhnt, mit Typen wie mir zusammenzuarbeiten. […] Ich sortierte Abfälle, Papier und anderes Zeug in den Container ein. Im Allgemeinen brauchte es für die Arbeit nicht viel Wissen. Ich musste nur ein paar Wörter und Sätze lernen, die ich dann ständig wieder verwendete: Wo soll das hin? Plastik oder Restmüll? Danke. Bitte. Hallo. Auf Wiedersehen. Aus diesen Bausteinen baute ich meine Sätze, ich recycelte und sortierte die Vokabeln genauso wie den Müll.

Gerade nach dem zweiten Lesen dieser Textstelle fühle ich mich betroffen. Denn ich wüsste genau, dass ich schon nach wenigen Tagen bei diesen Hürden in einem fremden Land wahrscheinlich innerlich verzweifeln würde. Nun kann ich Geschichten vom Scheitern besser verstehen; und auch so eigene Misserfolge einfacher eingestehen.

Die längeren Zitate stehen auf Seite 11, Seite S. 152f und Seite 160. Auf der Homepage des Hanser-Verlags lässt sich das Buch bestellen.